Energías renovables: presentan un estudio sobre su influencia en las economías regionales

La investigación enfatiza la importancia que tiene para el sector productivo de Mendoza acceder a experiencias tecnoproductivas para la generación y utilización de energías alternativas.

Eliana Canafoglia.

Eliana Canafoglia, investigadora del CONICET en el Grupo de Estudios Sociales del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET) y autora del artículo, aborda la importancia de promover la integración de energías renovables en las economías regionales. La investigadora destaca el valor de un trabajo colaborativo entre actores sociales, sectores productivos, conocimientos e intereses para lograr esta integración. “Este estudio sobre experiencias tecnoproductivas para la acción climática en Argentina surgió del interés por pensar los desafíos para integrar energías alternativas, como el sol, el viento o el agua, en las economías regionales, es decir, en las actividades económicas locales que dependen de lo que se produce en cada región”, afirma la investigadora.

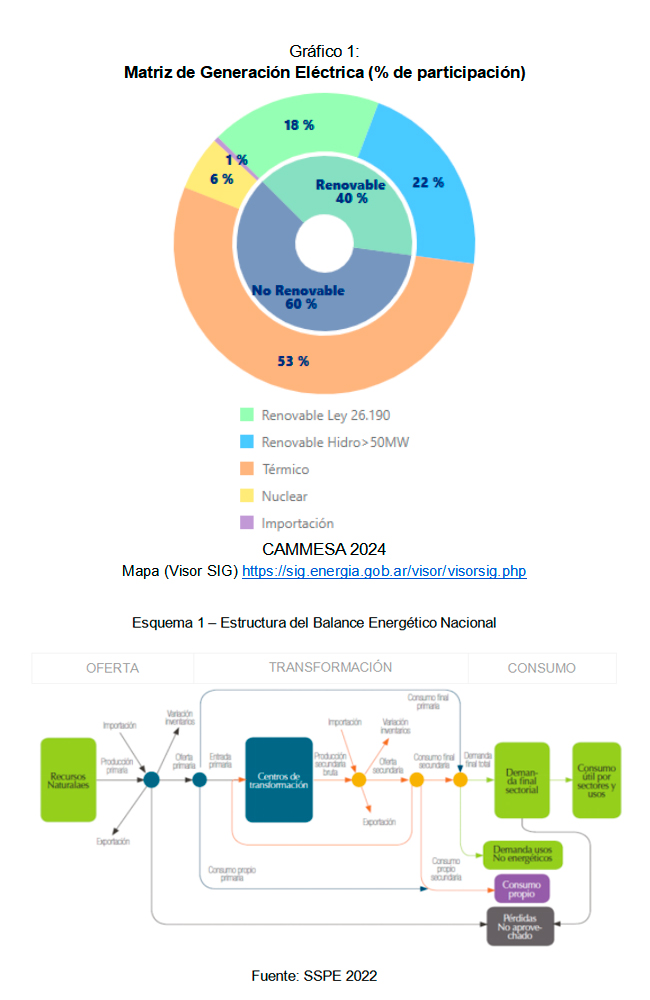

“Al comenzar con esta investigación, tuve que profundizar en la matriz energética provincial. Es decir, tuve que comprender qué es la energía, de dónde viene, quiénes la producen, no sólo en términos de las fuentes, ya sea del sol, del agua, del viento, sino también de los hidrocarburos. Ahí pude ver que participan en gran medida el agua, los combustibles fósiles y, cada vez más, el sol, debido a la radiación que existe en Mendoza, junto con San Juan, La Rioja, Catamarca y el norte de Argentina. Esto comenzó a considerarse una fuente energética, no solo sostenible, sino también capaz de dar respuesta al abastecimiento energético”, agrega.

Las economías regionales, es decir el conjunto de actividades económicas que se desarrollan en una región, no solo se piensan como espacios geográficos, sino también como un conjunto de actores sociales, sectores productivos, conocimientos e intereses, incluyendo los aspectos culturales de cada región. Canafoglia señala que primero es necesario comprender cuáles son las principales actividades económicas de cada región, de qué manera se sostienen, y cómo se organizan para obtener sus bienes, servicios para poder adecuar las energías limpias existentes. A su vez, pone énfasis en la idea de integrar este análisis junto con otros científicos y científicas sociales que también abordan los complejos productivos: “Es importante repensar en capacitar a la ciudadanía para que las energías renovables sean utilizadas en los hogares sería interesante pensar por ejemplo, en las energías como la solar, eólica e hidroeléctrica, en la vida diaria, o en nuestro trabajo, o en una industria, o en cualquier emprendimiento”, afirma la investigadora.

La especialista señala que el estudio surge para conocer de qué modo se incorporan estas energías a la vida cotidiana, es decir, conocer quiénes colaboraban y piensan en la generación de energía por fuentes renovables. La investigación analiza una serie de experiencias de tecnologías productivas para la acción climática en Argentina y afirma: “Tenemos una tradición de trabajo en nuestro país, tanto nuestros investigadores e investigadoras, como nuestros docentes en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), o los profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que ya venían con grupos de trabajo en estos temas y son quienes pueden dar respuestas energéticas a sectores productivos concretos”.

Las energías renovables a nivel mundial se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo y están presentes en varios países. Alemania, en términos tecnológicos, ha sido una de las pioneras en energía solar y eólica. Asimismo, China ha jugado un papel importante en la carrera tecnológica, tanto en la formación como en el desarrollo de tecnologías solares, incluyendo los paneles solares y otros componentes como los inversores.

En la región diversas empresas e instituciones están integrando energías renovables en sus procesos productivos, como es el caso de la agroindustria, donde se aplican tecnologías como los pozos de agua abastecidos por energía solar y los secaderos solares. Estos proyectos son el resultado de colaboraciones entre el Instituto de Energía de la UNCUYO, el INTA y productores locales. Combinan conocimientos tradicionales con técnicas innovadoras para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus productos, como en el caso de las pasas de uva. Además, programas como Casa Propia, que incorporan termotanques solares fabricados por empresas locales como Innovar, y estudios realizados por el Grupo CLIOPE (UTN) y el INAHE (CONICET). Ambos grupos de investigación buscan optimizar el uso de energías renovables en la construcción de viviendas y en la agroindustria, promoviendo una eficiencia energética que aproveche los recursos naturales de la región, como el sol, el viento y el agua, para reducir la huella de carbono y mejorar los rendimientos productivos.

En paralelo a estas iniciativas en la agroindustria y en la construcción, Mendoza también cuenta con importantes proyectos de generación de energía solar que refuerzan el compromiso de la provincia con las energías renovables. El Parque Solar PASIP en Palmira, un proyecto que integró componentes nacionales y está en funcionamiento. Este parque está administrado por Puel Energía junto con EMESA e Inyecta Energía en la zona, a través de la distribuidora EDESTE. También, está el parque solar Helios, ubicado también en el este de la provincia. Fue ampliado el año pasado y construido por la empresa mendocina Tassaroli y el Parque Solar de los Andes, ubicado más alejado de la ruta, construido con la participación de la empresa ENERGE.

“Si me preguntan la forma de poder integrar las energías renovables a la economía regional, entiendo que solo se logra trabajando de manera colaborativa, no colaborativa de trabajar juntos, sino de poner en diálogo esos saberes y que sean funcionales, en el mejor sentido de la palabra, a los rendimientos productivos que se buscan obtener, entonces ahí se puede aprovechar desde la energía del sol y el fruto de la tierra, generando un mercado económico y abierto en términos de la exportación, señala la investigadora.

Con este estudio la autora expresa su compromiso y pasión por acercar el conocimiento científico a la vida cotidiana, destacando cómo los saberes pueden ser apropiados por las personas de a pie para mejorar sus prácticas diarias. Explica que, a través de la comprensión de procesos científicos, como el origen de la energía y su generación, se puede transformar la manera en que interactuamos con el mundo, desde apretar un botón hasta entender los sistemas que lo permiten. Además, subraya la importancia de compartir este conocimiento, como científica y como usuaria, para generar conciencia y contribuir de manera consciente al impacto de nuestras acciones diarias.

Para concluir, la investigadora señala que este estudio debería ser útil para que la ciudadanía indague sobre experiencias productivas. Para concretarlo la primera acción sería pensar en incorporar, paso a paso, equipamientos como termotanques solares fabricados a nivel nacional. El segundo paso sería considerar la instalación de paneles fotovoltaicos, lo cual nos permitiría alcanzar una autonomía energética. “Sostengo que las experiencias tecnoproductivas que se arraigan en nuestros territorios y en nuestra sociedad pueden motivarnos a realizar estas pequeñas acciones que, en realidad, no son tan pequeñas, terminan siendo muy grandes, ya que contribuyen a quienes tenemos una visión más consciente del cambio climático, del ambiente que nos rodea y deseamos mejorar nuestra calidad de vida”.

-

Secador solar de frutas del IDE, Universidad Nacional de Cuyo. -

| Referencia bibliográfica:

Canafoglia, E.C. Techno-productive experiences for climate action in Argentina: Insights from renewable energy projects. npj Clim. Action 3, 51 (2024). https://doi.org/10.1038/s44168-024-00134-0 |